di Antonello Anzani

Il mio incontro con la musica degli Osanna avvenne durante i miei 12 anni, quando mi regalarono un disco che, una volta messo sul piatto, mi proiettò in una dimensione diversa e inattesa di quella che era la musica secondo la mia concezione e di quello che era stato il mio ascolto fino a quel momento. Musica e parole furono per me la spinta nella ricerca di quella stessa intensità passionale e intellettuale: grazie a quelle emozioni compresi il senso dell’agire sociale e dell’azione politica - comprendendo come ogni gesto, ogni pensiero sia già un agire politico.

L’incontro con Lino Vairetti mi ha fatto tornare in mente non solo una serie di emozioni, ma anche molte domande su parole e note, a conferma di quello che molti (lasciamo perdere quanti) anni prima, avevo compreso fossero plausibili nelle intenzioni degli autori. Una conferma ai miei pensieri. Gli chiesi di poter fare una simil-intervista per parlare di questo e confrontarci su quanto possa ancora oggi essere valido. L’atmosfera, in una domenica di ottobre, è stata quella di due amici di vecchia data che, non vedendosi da un po’, parlano a ruota libera su alcuni pensieri… con ben poche domande.

*************

Antonello Anzani - Da bambino ero convinto che l’inglese fosse una lingua usata solo per scrivere canzoni. La bella musica era solo in inglese mentre l’italiano solo per la brutta musica - o, almeno, quella che io ritenevo tale. Lo shock è stato proprio quello di sentire una musica molto diversa: era musica bella ma in italiano. Da lì deviò il mio ascolto… studiavo già musica da qualche anno e ascoltavo Paul Anka, Platters, Dean Martin e altri 45 giri di mio padre, ventenne degli anni ’50. Avevo tutta questa roba con la fonovaligia dei Reader’s Digest. Forse la ricordi.

Lino Vairetti - Come no, l’avevo pure io!

A.A. - Quello che mi arrivava è che ci fosse un bell’ambiente: una comunità che ruotava intorno a Napoli, quella che Renato Marengo battezzò Napule’s Power. Un ambiente di artisti che vivevano la stessa atmosfera, permeati da emozioni simili. Era solo una mia sensazione o c’era qualcosa di reale?

L.V. - Va detto che c’era una doppia matrice: quella americana del blues e quella del beat, più inglese. Io ero tra quei ragazzi folgorati dagli inglesi. Strimpellavamo sulla scia dei Rolling Stones, dei Beatles, dei Kings, dei Doors. Scimmiottavamo facendo cover per cercare di ricreare quell’atmosfera. Il mio incontro con Danilo Rustici, chitarrista mitico degli Osanna, fu provvidenziale perché avevamo entrambi desiderio di fare qualcosa di nostro e non più cover.

Io ho vissuto l’ambiente del Liceo Artistico prima e dell’Accademia delle Belle Arti dopo, luoghi magici in cui c’era grande rivoluzione culturale giovanile. Dopo il ’68 avevamo voglia di fare qualcosa di nostro, che fosse un fatto artistico legato alla nostra cultura: non solo italiano ma addirittura napoletano. Iniziammo così a scrivere usando la nostra lingua - anche se nell’album Uomo ci sono due o tre brani anche in inglese -. Sono stato io autore dei testi a voler usare l’italiano per raccontare umori, fatti creativi e artistici in modo più poetico. E unimmo quel rock che ci aveva folgorato ad un’esplorazione di un rock innovativo, quello che successivamente fu chiamato rock progressivo che, oltre a chiudersi nella forma canzone, andava oltre gli schemi ed esplorava altre dimensioni artistiche e culturali. Ci siamo quindi impadroniti di quel linguaggio.

A.A. - Esattamente la sensazione che provavo e che mi ha instradato…

L.V. - Certo, noi stessi siamo stati ispirati. Ognuno di noi nel gruppo aveva i suoi miti. Io ad esempio fui molto colpito da Frank Zappa. L’esistenzialismo di Jean-Paul Sartre fu quello che ci diede l’avvio a creare un album tutto legato a questa corrente di pensiero: volevamo creare qualcosa che avesse una base culturale, non solo musica da ascolto e da ballo. Non ci interessava quella linea, volevamo essere protagonisti in musica come lo è un pittore nei quadri, uno scultore nella statua, chi fa cinema e teatro nelle sue opere. Insomma: volevamo dare un segno culturale a quello che facevamo. Questi i principi fondamentali da cui noi siamo partiti.

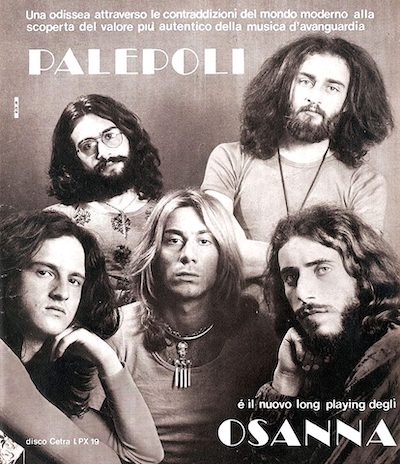

A.A. - Proprio da questo punto di vista, considero Palepoli la mia pietra miliare. Da quel momento sono cresciuto.

L.V. - Eh sì, Palepoli per noi è stato importante. Quando facemmo l’Uomo eravamo ancora in una fase “rivoluzionaria”. Eravamo i ragazzi di sinistra che si ribellavano al mondo e ripudiavano quella che era la cultura imperante del periodo, condannando il sapere dei padri in virtù di un ideale. Fummo influenzati dal Living Theater di Julian Beck, usavamo queste maschere e questo modo teatrale. Renzo Arbore, nostro mentore che ci scoprì e fece la prefazione dell’Uomo, vide in noi il Pulcinella Rock, cosa che ci lasciò un po’ perplessi: noi non stavamo seguendo le orme partenopee. Ma lui ci fece capire che qualcosa di napoletano l’avevamo dentro - nell’esplosione, nella rabbia, nella dinamicità -. Ci ha aperto la mente facendoci studiare elementi della tradizione popolare, facendoci capire che era il caso di approfondire per scoprire qualcosa si buono a cui attingere…

Così nacque Palepoli: la nostra interpretazione di una rivoluzione culturale interna alla tradizione popolare. C’è un percorso politico dentro Palepoli, ricco di fermenti napoletani di tradizione, suoni ancestrali, del passato e un humus di quel che realmente un napoletano vive: il patrimonio culturale che, vuoi o non vuoi, ti porti dentro perché parte del tuo DNA.

Paelpoli era un album concept che credo anch’io sia una delle pietre miliari del periodo. Coronammo poi il sogno di realizzarlo in opera rock per tutta Italia… il segno più forte e tangibile della storia degli Osanna.

A.A. - Mi ritrovo in quello che dici. La musica mi ha trasportato emotivamente verso scelte di vita ben precise e, nonostante abbia attraversato tutte le fasi delle c.d. scuole musicali italiane che quel periodo ha prodotto, sono rimasto legato al mondo napoletano: lo sentivo più mio, più vicino al mio modo di intendere le cose.

Quindi mi viene da chiederti: quanto la vostra esperienza, la vostra musica era vicina - se lo era - all’esperienza del gruppo Napoli Centrale?

L.V. - I “primi” Osanna non c’entrano niente con Napoli Centrale. Ci avviciniamo a loro, forse, con l’album del ’78: Suddance. Qui attingiamo al jazz-rock e cantiamo in napoletano. Ma d’altra parte, Napoli Centrale è uscita dopo di noi per cui non sapevamo neanche cosa combinasse James Senese. Quando noi facemmo Palepoli, lui stava ancora organizzando Napoli Centrale.

A.A. - La varietà di suoni e di proposte dell’ambiente napoletano era affascinante: personaggi con profili e personalità diverse convivevano scambiandosi esperienze e producendo proposte, a volte distanti tra loro. Da parte vostra, come vivevate tutto questo? Vi rendevate conto di essere così fertili, sia come ambiente che come musicisti, e di avere una così forte influenza nella cultura del tempo?

L.V. - Al momento eravamo talmente presi dalla foga che non ci siamo resi conto subito. Abbiamo scoperto col tempo queste cose… anche perché, almeno noi Osanna, non abbiamo prodotto queste cose perché pensavamo di dover essere famosi o avere successo. Seguivamo il desiderio di esplorare per un fatto personale, culturale, interno. Le cose prodotte ci hanno dato un minimo di successo ma lo facevamo con un impeto e con una volontà di esplorazione, senza immaginare che ci fosse un futuro professionale in questo. Il nostro era un gesto puro, senza finalità commerciali né di presunzioni: era la risposta giovanile a quel contesto culturale e sociale a cui noi ci ribellavamo. Ognuno di noi diventa Alan Sorrenti che era preso da Tim Buckley o i Napoli Centrale presi da Weather Report o dai King Crimson o dai Gentle Giant, e tutto quel che era il fenomeno progressive inglese. Ognuno di noi ha guardato in una direzione e ha trovato la propria identità sposando quel tipo di sonorità e di linguaggio. Una proposta molto aperta.

A.A. - In questa proposta molto aperta però non si è mai persa la radice dell’essere di un posto storicamente e culturalmente importante per il mondo in ogni momento della storia. Raffaele Cascone mi dice che sono troppo romantico e voglio vedere un’armonia che non c’era… insomma, gli scazzi c’erano e anche duri. Ma lo trovo normale: è la vita che porta tensioni e rilassamenti alternati. Però la tensione musicale e culturale è sempre stata una radice comune che, se ascolti con attenzione, ti ci perdi dentro…

L.V. - James è rimasto sempre su quella scia. Magari quelli che si sono “imbastarditi” - e lo dico in senso buono, senza criticare - sono proprio Alan Sorrenti, Tony Esposito, Tullio De Piscopo: si sono buttati, tramite il loro manager Willy David, su canzonette che hanno prodotto un grande successo ma hanno reso la loro fama più “banalotta”. Hanno perso quella strada piena di poesia e di cultura.

Per esempio, il Rosso Napoletano di Tony Esposito non ha niente a che vedere con l’esplosione di Kalimba De Luna - che per fortuna gli ha dato un successo di cui ancora oggi campa -. Ma quel che voglio dire è che da un punto di vista culturale ha fatto un passo indietro. Senese invece è rimasto fedele a se stesso, come anche noi Osanna siamo rimasti sull’idea iniziale: sempre in evoluzione ma rimanendo sulla scia senza prendere strade diverse e commerciali. Sono quelle a deviare il flusso dell’onda che abbiamo cavalcato. Si potrebbero dire tante cose ma non entro nel merito delle scelte dei miei colleghi. Perciò tanto di cappello per Kalimba De Luna e Figli delle stelle e alle loro scelte personali.

Parlando di noi e dei Napoli Centrale, siamo i gruppi che ancora oggi vivono. Senese vive ancora un successo sempre maggiore, dovuto alla sua bravura e alla sua grande dimensione da artista… è uno che non si può discutere.

A.A. - Ho sempre visto Napoli Centrale come un’espressione istrionica di Senese, mentre gli Osanna come un ensemble con un’unica faccia… come se le personalità si fossero fuse in un’unica dando una sfaccettatura poliedrica al gruppo.

L.V. - Sì. L’humus è sempre quello, anche col cambiare degli elementi del gruppo. Tutti usano quella linea e la portano in fondo con gioia e partecipazione.

In questi giorni sto facendo un’esperienza come ospite delle Orme il cui disco Le Orme e Friends, uscito da poco, contiene un medley fatto da noi Osanna. Sono stato ospite nelle date di inizio del loro tour e andrò anche in altre date. È stata una bella cosa vivere insieme l’esperienza di questo progressive italiano: un incontro tra loro, veneti, e noi, napoletani, e vedere che c’è un’affinità. Col Banco del Mutuo Soccorso c’è sempre stata stima e rispetto. Diciamo che il progressive è un mondo che appartiene a una storia parallela a quella che è la musica in continuo cambiamento: il “prog” rimane fedele a una certa linea, perché c’è cultura al suo interno. Non è un caso che i gruppi che ne fanno parte e noi Osanna andiamo in giro per il mondo: Giappone, Messico, Brasile… il rock progressivo è molto tenuto in considerazione e ritenuti alla pari dei Genesis, dei Van Der Group, dei King Crimson… in Italia è più difficile. C’è anzi molta sofferenza da parte nostra, tra la trap e la musica leggera che ha preso il sopravvento mediatico attraverso i social media. Noi siamo in difficoltà perché non abbiamo le pillole che hanno loro… abbiamo musica.

A.A. - Uno dei problemi che sicuramente oggi viviamo è quello di superare le barriere generazionali. Immagino che nelle diverse tipologie di pubblico che ti trovi a fronteggiare ci siano molti nostalgici ma anche una grossa fetta di giovani che vanno oltre l’ascolto mainstream. Tu quando ti trovi davanti a un pubblico del genere che sensazione provi?

L.V. - Innanzi tutto, effettivamente sì: ai nostri concerti arrivano tanti nostalgici ancora affezionati e li vivono con grande piacere perché si ritrovano immersi nei motivi della loro giovinezza. Però sto trovando anche tanti giovani che scoprono il rock come questo e ne rimangono affascinati. Si staccano dai modelli della musica popolare di oggi. Ci sono anche cose belle tra i giovani, per carità, però la maggior parte di quel che esce fuori dai mass media è robaccia… i ragazzi più sensibili, che hanno piacere ad andare oltre, si allontanano da questi modelli ed esplorano nei modelli storici che diventano addirittura innovativi ai loro occhi. Scoprono qualcosa che parte dalla storia ma è ancora attuale e questo mi fa molto piacere: non è solo nostalgia, la nostra, ma anche continuare un discorso culturale perché funziona, ha un suo appeal e un suo modo di essere. Questo è un messaggio d’amore, oltre che culturale, verso l’arte e quindi la musica… nel rock progressivo si ha una certa profondità nello scrivere, anche per quanto riguarda i temi, si attinge sempre a qualcosa di profondo, poetico. I ragazzi lo leggono e si appropriano di questa cultura… anche questo è piacevole.

A.A. - Durante una delle discussioni fatte con Renato Marengo, in merito a Napule’s Power…

L.V. - Mi ha chiamato prima di te, Renato… sta scrivendo il nuovo 2001 e mi ha chiesto di mandargli delle cose.

A.A. - Io l’ho sentito ieri e mi ha raccontato che l’idea del Napule’s Power - dei Neri del Vesuvio - gli venne ragionando sul fatto che Napoli, pur così ricca di stimoli e talenti, fosse fuori dal grande giro discografico, così fortemente polarizzato su Milano e su Roma.

L.V. - Napoli era fuori da quella che era una cultura nuova, perché comunque c’erano due o tre case discografiche importanti… ma non erano preparati a una novità. Lavoravano sul percorso storico che, tra l’altro, è stato uno dei maggiori fermenti discografici. Per capirci: la prima casa discografica europea è nata a Napoli.

A.A. - Nonostante il bagaglio storico, Napoli si trovò fuori dal grande giro delle novità della discografia… forse perché spiazzati da questo cambiamento.

L.V. - Sì, erano impreparati e avevano paura. Ti racconto una cosa storica: noi stavamo con la casa discografica Bideri - che stava proponendo gli Showmen Due, proprio con James Senese e Franco Del Prete, quando Mario Musella uscì fuori da quel giro - che ci fece registrare. C’erano i dischi pronti sia degli ShowMen Due che degli Osanna, e questo non aveva il coraggio di farli uscire… per cui noi ce ne scappammo. Prendemmo una lacca di pronto ascolto e andammo a Milano facendo ascoltare questa cosa. Poi avemmo la fortuna che, attraverso il Festival d’Avanguardia e Nuove Tendenze di Viareggio fummo adocchiati dalle major italiane - la Fonit Cetra, la CGD, la RCA. Alla fine firmammo con la Fonit Cetra. Per noi giovani musicisti non c’erano spazi a Napoli, nonostante ci fossero le strutture…

A.A. - D’altronde per Napoli, la tradizione musicale è sempre stata un fondamento culturale importante su cui hanno attecchito nuove tendenze, grazie alla presenza della base NATO che comunque ha avuto un’influenza enorme sulla cultura locale.

L.V. - Su di noi senz’altro! Noi grazie a Raffaele Cascone e Umberto Tedesco, di qualche anno più grandi, ascoltavamo le primizie dei dischi inglesi portati dai loro viaggi. Andavamo a strimpellare alla NATO, dove trovavamo i dischi che a Napoli non arrivavano… ascoltavamo le anteprime così.

A.A. - Qual è, oggi, lo stimolo maggiore che tu porta ancora a calcare un palco, a fare un disco?

L.V. - È come se ci fosse sempre una continuità nel mio modo di fare: non ho mai abbandonato quello stimolo che avevo a vent’anni, pure oggi che ne ho 74. Per esempio, ieri ho avuto una riunione col gruppo perché stiamo programmando un video… e con loro che sono quarantenni - io sono l’unico elemento storico della vecchia formazione - mi rendo conto di essere io quello con la mente più vivace. Credo sia perché noi che abbiamo vissuto quel periodo, conserviamo uno stimolo creativo come se fosse la prima volta che dobbiamo fare qualcosa. Mio figlio ha 44 anni e suona con me, ma rispetto a lui ho molta più energia e voglia di fare… lui vive in un altro mondo. Loro si sono formati con concetti diversi. Non si può contestare un modo diverso di essere, né voglio che siano come me… non sarebbe giusto. Però noto che, nella praticità, la mia vivacità intellettuale è molto più forte: mi metto in gioco, sempre, come fosse la prima volta. Vedo in loro una sorta di paura, una volontà a dover competere con qualcuno. Ecco, io le competizioni non le ho mai vissute né mi interessano. Per me la cosa principale è l’esigenza creativa che ho insegnato al liceo artistico in quanto diplomato in scultura: il pensiero creativo non costa nulla e ti pone in termini poetici e creativi rispetto alla realtà.

Lo stimolo va affrontato se si ha una risorsa economica. Se non la si ha, rimane qualcosa che non costa nulla e crea altri stimoli belli per essere felici. Forse sto banalizzando dicendolo velocemente ma spero di essermi spiegato… io vivo a casa mia con i miei strumenti e mi basta questo. Potrei essere ricchissimo o povero, ma poco cambierebbe: in ogni caso, vivrei di quello che mi appartiene. Non mi serve altro. Oggi vedo questa rincorsa a dover avere il telefono migliore, la macchina più nuova… c’è sempre qualcosa che vorresti ma non puoi avere, allora che devi fare? Sempre banalizzando il concetto, rubare o fare imbrogli…

A.A. - E questo dà sofferenza.

L.V. - Esatto, una grande sofferenza, perché se non puoi averlo rimani con il dispiacere di essere quello sfortunato. Se ti accontenti di poco e vivi di te stesso - non in senso egoistico, ma di creatività, piacere di condividere affetti - stai meglio e alimenti il tuo stesso piacere di vivere.

A.A. - Ti voglio chiedere un’ultima cosa, anche se l’hai già detto implicitamente nel corso della nostra chiacchierata. L’arte è politica, sempre, in una visione platonica della cosa. Ti ritrovi in questa affermazione?

L.V. - Sono d’accordo con te. Sono stato insegnante di scultura per 31 anni. I ragazzi sapevano che ero un musicista e in qualche modo mi davano ascolto su tutto il resto… tuttora vado a fare seminari, workshop e ho un contatto diretto con i ragazzi a cui cerco di dare le informazioni possibili del pensiero creativo di cui ti parlavo prima. È importante fargli capire che non devono abbandonare quel che fa parte della loro creatività, del loro modo di essere persone - che va oltre la parte materiale -.

A.A. - E dalla domanda precedente ne viene un’altra: fare arte è una responsabilità per l’influenza che può esercitare sulle persone? Tu hai mai avvertito questa responsabilità?

L.V. - L’ho sempre avvertita senza saperlo… ne ho preso coscienza col tempo. Non puoi bluffare, perché se bluffi e sei una persona sensibile ti senti male. Devi essere sincero altrimenti compi un’azione negativa verso i giovani e la società.